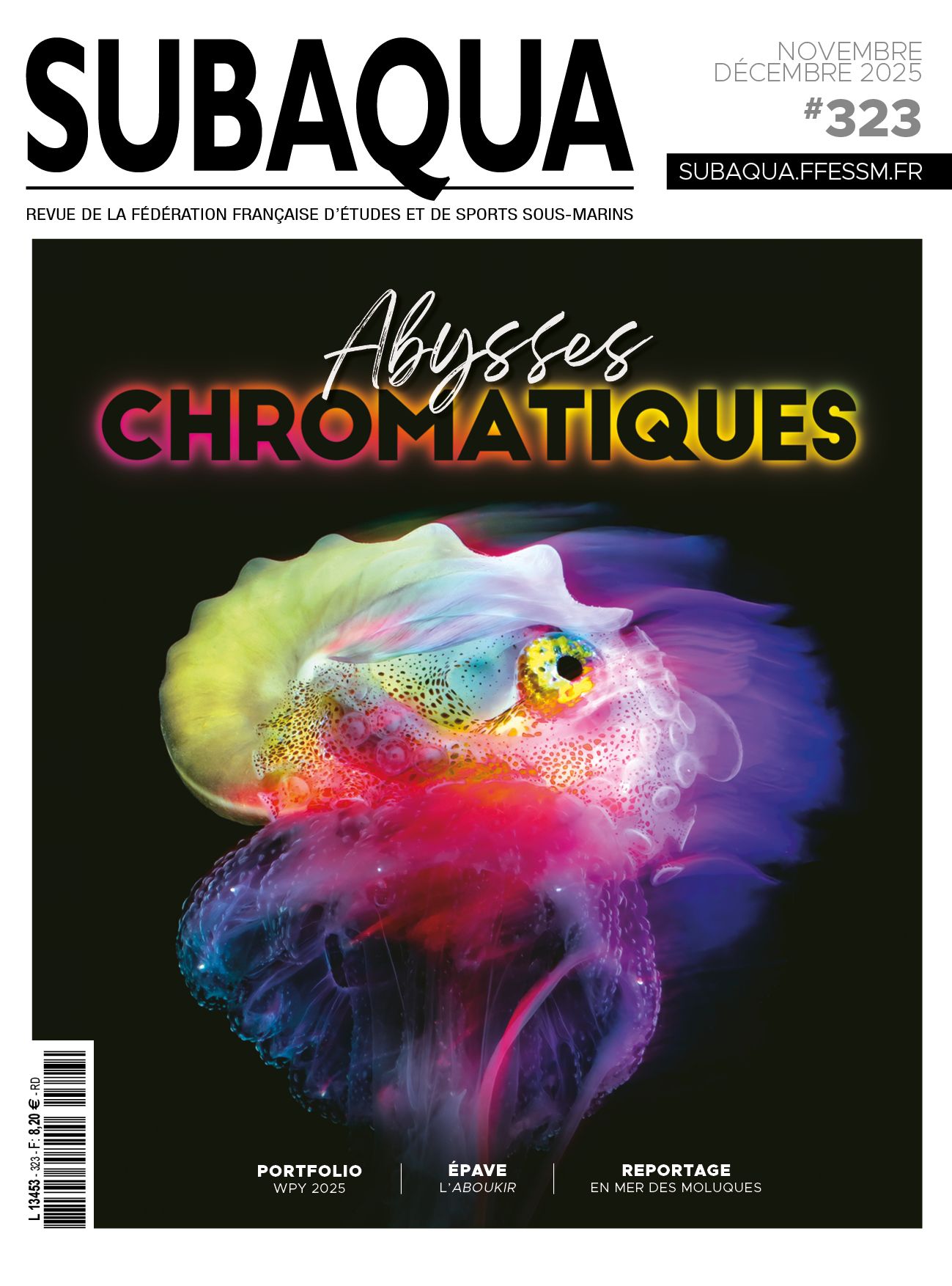

Une épave du XVI localisée à 2500 mètres de fond au large de Ramatuelle

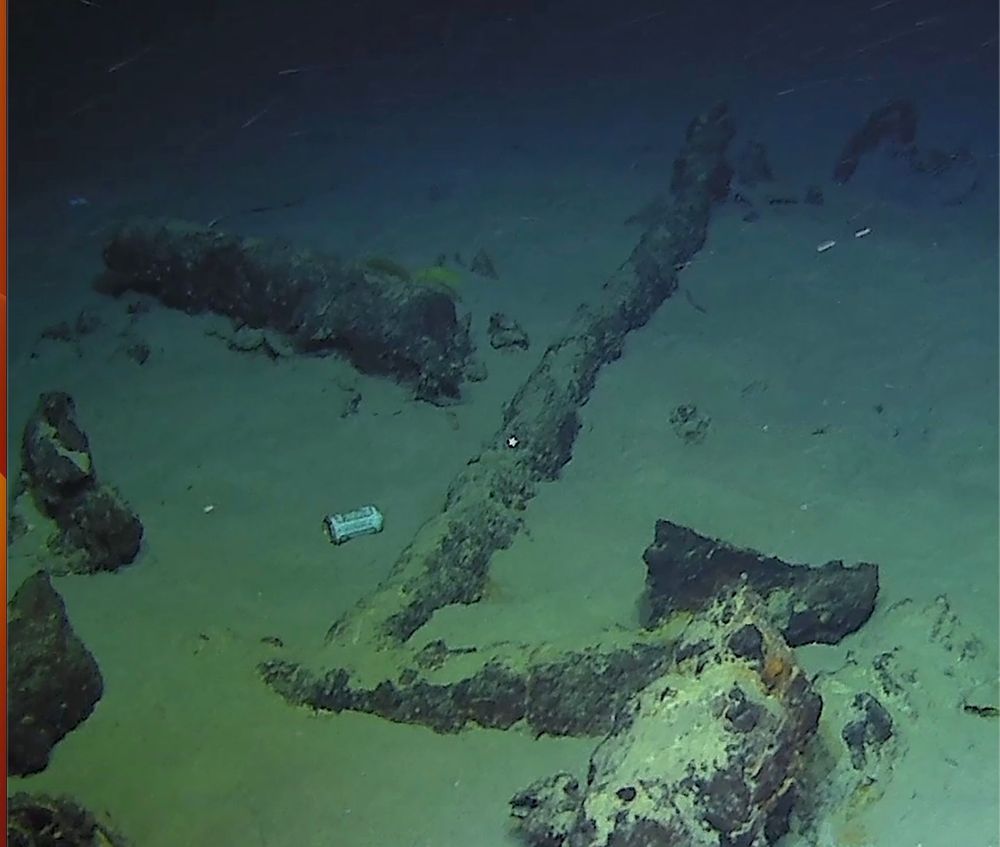

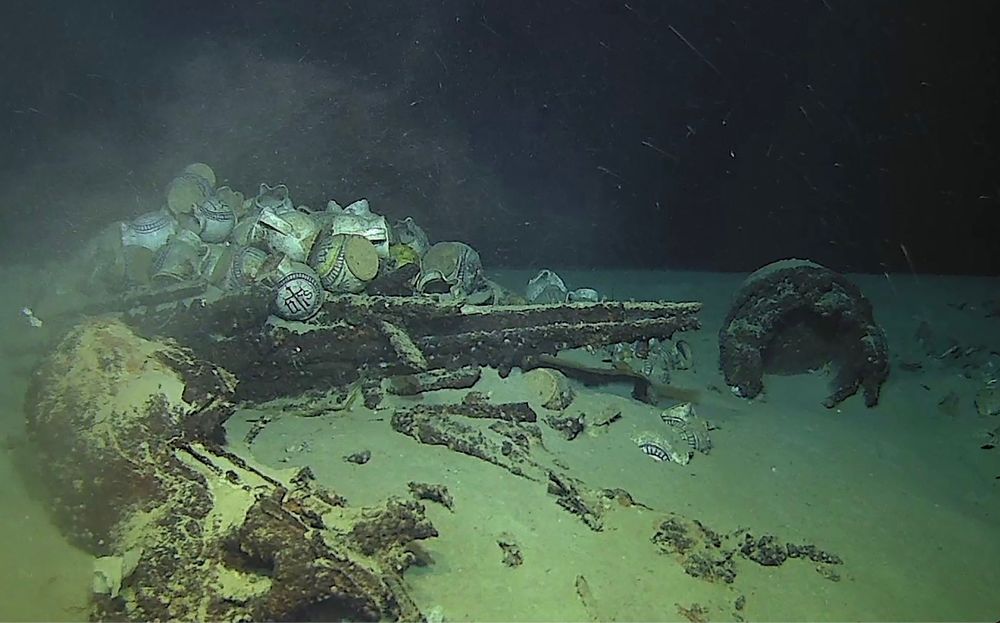

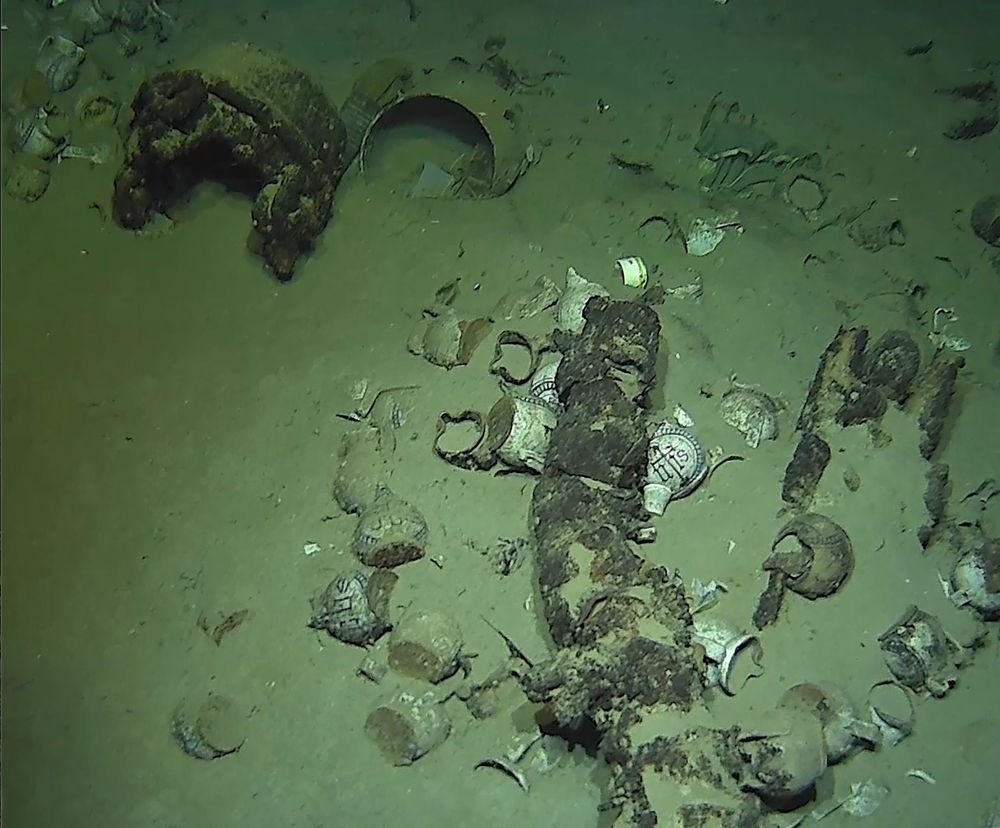

Vidéo prise sur site, à - 2 500 mètres, par un robot téléopéré de la Marine nationale. © Marine nationale

Rappel des faits

On en sait un peu plus sur l’épave dont la découverte a été annoncée il y a quelques jours. Pour rappel, le 4 mars 2025, à l’occasion d’une opération militaire de maîtrise des fonds marins, une équipe du Centre expert plongée humaine et intervention sous la mer (Cephismer) de la Marine nationale a découvert fortuitement une épave non cartographiée, par plus de 2 500 mètre de profondeur au large de Ramatuelle (83).

Cette épave étant absente des cartes marines, il a donc été décidé d’aller l’inspecter visuellement. Quelques semaines plus tard, une seconde plongée a été réalisée avec un ROV (remotely operated underwater vehicle ou véhicule télé opéré depuis la surface, permettant d’agir sur les fonds marins).

Il a permis de recueillir et de transmettre au du Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (Drassm) des images et des vidéos en couleurs d’excellente qualité, et ce sans toucher à l’épave pour en préserver son intégrité.

Une épave d’époque moderne à la remarquable cargaison

Nommée Camarat 4, quatrième bien culturel maritime inventorié dans ce secteur géographique, cette nouvelle épave s’étire sur 30 m de long et 7 m de large, ce qui constitue une grande unité de navigation.

Il s’agit vraisemblablement d’un navire de commerce daté du XVIe siècle, qui se caractérise par une cargaison de céramiques La qualité des images obtenues permet de détailler cette marchandise : des pichets polychromes en faïence dont environ 200 exemplaires sont visibles. De nombreux exemplaires semblent encore piégés sous le sédiment.

Ces pichets globulaires à bec pincé, dotés d’une anse rubanée, sont ornés pour certains du monogramme du Christ « IHS » et pour d’autres de décors végétaux ou géométriques, ceinturés d’un double filet.

Plusieurs motifs ont été identifiés. Ces pichets sont caractéristiques des productions ligures du XVIe siècle, bien documentées. Cette cargaison est complétée d’une centaine d’assiettes, probablement de production ligure également.

D’autres mobiliers sont également visibles et s’apparentent à l’équipement de bord : ancres, canons, chaudrons... Dissimulés sous le sable, de nombreux vestiges affleurent aussi et seront à étudier plus précisément.

Perspectives d’études inédites

Dans les eaux sous juridiction française, jamais un bien culturel maritime n’a encore été inventorié à telle profondeur. Dans ces abysses, le temps s’est arrêté dans le courant du XVIe siècle. Le naufrage n’a pu donner lieu à des récupérations et à cette profondeur l’épave a pu être préservée de toute dégradation ou pillage.

Il s’agit là d’une opportunité de recherche unique. Exploration des abords du site, photogrammétrie complète de l’épave, prélèvements ciblés de mobiliers, constituent les premières perspectives d’études, qui seront à réaliser avec le concours d’un collège d’experts, archéologues, céramologues, spécialiste de l’architecture navale, de l’artillerie, des ancres, de la culture matérielle, restaurateur, conservateur, etc.

Ce site pourra ainsi intégrer le corpus d’épaves du XVIe, déjà riche en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. En outre, des actions de valorisation - modélisation 3D et expositions entre autres - seront à envisager, tout comme des opérations de sensibilisation à la pollution des mers et des océans, cette épave n’échappant aux micro et macro-déchets présents en nombre sur le site comme on le voit sur certaines images.

En conclusion

Camarat 4 constitue une découverte remarquable par sa profondeur, son caractère inédit et l’opportunité qu’elle offre d’étudier un ensemble quasi intact du XVIe siècle.

Un terrain propice également, pour le développement de l’expertise des unités spécialisées de la Marine nationale et du Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (Drassm).

Le Kiosque